ホーム > 砂糖 > 生産現場の優良事例など さとうきび生産関係 > 新しいタイプの農薬、「ベイト剤」を用いたさとうきび害虫ハリガネムシの防除

最終更新日:2010年3月6日

| 生産地から |

[2007年6月]

| 沖縄県農業研究センター 病虫管理技術開発班 研究員 | 太郎良 和彦 |

はじめに

宮古地域は沖縄県のさとうきび生産量約80万トンの内、約40%にあたる約30万トンを生産し、さとうきびの重要な生産地である。しかしながら、作型は夏植えが約90%を占め、2年に1回の収穫であるため土地利用効率は低い。この原因の一つにさとうきび害虫であるハリガネムシ(写真1)が地下の芽を好んで食害するため、収穫後の萌芽茎が出てこない、いわゆる「株出し不萌芽」となる地域が多いことが挙げられる。現在のハリガネムシの防除は、主に植え付け時において浸透移行性や接触毒による殺虫を狙った農薬によって行われている。しかし、農薬メーカーによりハリガネムシの好む餌に殺虫成分を含ませ、毒餌で殺虫する「ベイト剤」が開発された。本報告ではハリガネムシの密度が高く、株出し不萌芽地域である宮古島において、この新しいタイプの農薬を用いたハリガネムシ防除の実証試験を紹介する。

|

| 写真1 サキシマカンシャクシコメツキ幼虫(ハリガネムシ) |

| ページのトップへ |

1.宮古島のさとうきび

宮古島は沖縄本島の南西約300kmに位置しており、那覇から宮古島まで、飛行機での所要時間は約40分である。面積は159km2で、人口は約5万人、標高は高いところでも113mであり、島全体が平坦である。地質は表層部が琉球石灰岩に覆われ、深部には不透水性の島尻層が分布しており、世界的にも珍しい地下ダムが整備されている。主な産業は、観光、農業、畜産業である。島面積の約60%(9,350ha)が農耕地であり、その内約6,000haをさとうきび栽培が占め、基幹作物である。沖縄県におけるさとうきび栽培は、3つの作型があり、1〜3月に植え付け、翌年の1〜3月に収穫する「春植え」、春植え収穫後の萌芽茎を利用して、翌年の1〜3月に収穫する「株出し」、8〜10月に植え付け、16ヶ月後の1〜3月に収穫する「夏植え」がある。春植えと株出しは1年1回の収穫、夏植えは2年1回の収穫である。土壌害虫が少なく、肥沃な土壌では、春植え収量+株出し収量>夏植え収量となる上、株出し栽培では、ほ場や苗の準備、植え付け作業などが省略されるので、作型は春植え・株出し体系が良い。しかしながら、土壌害虫が高密度に生息する宮古島では、株出しが難しいため、作型は夏植えに特化しており、2年に1回の収穫であるため、収穫面積は約3,000haとなり、土地利用効率は低い状況である。

| ページのトップへ |

2.ハリガネムシによる被害

ハリガネムシとは農作物に被害を与えるコメツキ類幼虫の総称で、宮古島地域に生息しているのは「サキシマカンシャクシコメツキ」である。幼虫は針金のように細長く、赤茶色で、その姿から「ハリガネムシ」と呼ばれている。サキシマカンシャクシコメツキは、一世代に2〜3年を要し、1年を通して土中にハリガネムシが生息している。土中に生息するため農薬を直接虫に触れさせることも難しく、「難防除害虫」とされている。ハリガネムシはさとうきびの地下部の芽や茎の成長点を好んで食害する。このため、さとうきび苗の不発芽、株出し不萌芽の原因となる。株出し不萌芽による欠株になれば、植え替えによる更新を余儀なくされ、耕起、植え付けに至る労力、苗への投資などもさることながら、収穫回数の減少が農家に与える経済的な被害は莫大である。

宮古島では1975年頃までは、作型は株出しが約6割を占めていたが、1986年にはわずか6%に激減した。これらの原因は、1971年にヘプタクロール等の有機塩素系農薬の販売が禁止されてから、ハリガネムシやアオドウガネなどの土壌害虫の密度が増加したことにより地下芽子の多くが食害され、株出し不萌芽となったためである。現在は、植え付け時に粒剤の土壌混和処理により不発芽を防止し、また生育期に10アール当たり1,800Lの乳剤を土壌かん注することにより、株出し不萌芽を防ぐことが可能である。しかし、なにしろ大量の薬量を適期にかん注しなければならず、それでも十分な株出し不萌芽の回避まで至っていない。このことは2004/2005年期の宮古島の株出し収穫面積はわずか3%であることからも明らかである。宮古島は飲料水を含め、すべての生活用水を地下水に頼っており、環境汚染の面からも大量の乳剤かん注は避けたい。さらには地下ダムの完成によりかんがい施設の整備されたほ場も増加している今日、さとうきびの生産面積および量を拡大するためには効果的な土壌害虫の防除法による春植え・株出し体系の増加が必要不可欠である。

現在、ハリガネムシ幼虫の防除は薬剤の直接的接触や浸透移行性の農薬により行われているが、今回は殺虫成分を含む餌でハリガネムシをおびき寄せ、食べさせて殺すタイプの「ベイト剤」による防除の試みを紹介する。

| ページのトップへ |

3.ベイト剤

ベイトとは英語で「bait」であり「餌」の意味を持つ。ベイト剤とは餌に殺虫成分を配合した毒餌を用いた薬剤のことであり、対象害虫が毒餌として食し、殺虫される。実用化されている例としてゴキブリに対して「コンバット」、アリに対して「アリの巣コロリ」などの駆除剤が市販されている。今回報告するハリガネムシに対するベイト剤は、BASFアグロ(株)が開発した剤で、餌(ベイト)として穀物の粉砕物、殺虫成分としてフィプロニルを0.5%含む粒状の剤である。

図1を見てもらいたい。これは室内試験において、ベイト剤の殺虫効果を示した図である。厚さ3cmの土を入れたトレイ(29×22cm)の対角に薬剤を入れたお茶パックを埋め、トレイの中央に野外から採取したハリガネムシを10頭放した時、10日後のハリガネムシの死亡数を示している。薬剤としてフィプロニルを0.5%含む「ベイト剤」を用いた時、ハリガネムシ10頭中8.75頭死亡した。それに対して、フィプロニルを倍量の1.0%含む「鉱物質粒剤」を用いたときは、死亡したのはわずか10頭中0.25頭であった。つまり、ハリガネムシがベイト剤を餌として認識して食毒により死亡したと考えられる。このように室内試験ではベイト剤によりハリガネムシは確実に誘引され、殺虫された。

|

図1 室内試験におけるベイト剤の殺虫効果。異符号間で有意差あり。 |

| ページのトップへ |

4.ベイト剤の野外試験での評価

本ベイト剤は、2006年11月にさとうきびの植え付け時土壌混和処理(1回)として農林水産省により農薬登録された。試験の結果、植え付け時土壌混和処理により、植え付け時におけるハリガネムシ被害の回避という点では、これまでの慣行薬剤と同等かそれ以上の成績であった。

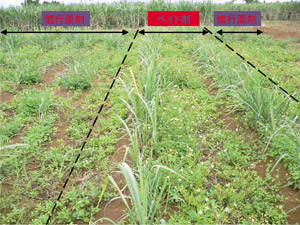

次に春植え植え付け時にベイト剤を用いた場合の収穫茎数、推定収量、収穫後の萌芽茎数を表1に示した。収穫茎数および収量はベイト剤がやや良い傾向があるものの、慣行薬剤とほぼ同等であった。しかし、収穫後の萌芽茎数は慣行薬剤がアール当たり400本であったのに対し、ベイト剤では約2倍の763〜770本であった。また、その際の地下芽子の状態は、慣行薬剤は全地下芽子の32%しか生存していなかったのに対し、ベイト剤では77〜82%が生存していた(図2)。写真2に株の地下芽子を示した。ベイト剤を用いた株では株の低い位置から萌芽しており、これらの萌芽茎からの2次分けつも始まっている。それに対し慣行薬剤を用いた株は、大部分がハリガネムシの食害で芽子は死滅しており、萌芽はハリガネムシの食害を受けにくい地際の株の高い位置からであった。これらの萌芽茎は、収穫可能な有効茎になる可能性は低い。そして春植え収穫2ヶ月後の株出し萌芽の様子を写真3に示した。やや雑草管理が良くないが、春植え植え付け時にベイト剤を処理した図の中央2列の萌芽状況が非常に良いことがわかる。これらの結果は、ハリガネムシの被害多発地域において、ベイト剤の利用により株出し不萌芽を回避し、春植え・株出し体系が確立される可能性を示している。

表1 春植え植付け時にベイト剤を施用した時の収量と収穫後の萌芽数 |

|

| 異符号間に有意差あり。 |

|

|

図2 春植え植え付け時の薬剤処理が収穫

後の地下芽子生存率に与える影響。

黒塗りは死亡芽子,白塗りは健全芽 子を示す。数値は健全芽子率を示す。 |

|

写真2 春植え収穫後の株の地下芽子の様子

○は健全芽子、×は死亡芽子を示す |

|

写真3 春植え収穫2ヶ月後の株出し萌芽の様子 写真の中に春植え植え付け時に処理した薬剤を示した。 |

| ページのトップへ |

5.株出し不萌芽の回避

ハリガネムシ多発地域において、これまでの植え付け時の慣行薬剤では、植え付け後2〜3ヶ月間は被害を防ぐが、その後、被害が見られ、乳剤かん注により再度防除することが行われてきた。しかしながら、それでも株出し不萌芽回避には至らなかった。現行の農薬では、効果が薄れた時期に再びハリガネムシが株出しの萌芽茎となる地下芽子を食害していると考えられ、ハリガネムシを忌避させたり、活動を弱らせることは可能だが、死滅に至っておらず、ハリガネムシの生息密度は低下していないことを示唆している。このことはかつて殺虫力の強い有機塩素系農薬が使用されていた時期は株出しが可能だったこと、本試験で慣行薬剤では株出し時の地下芽子が全地下芽子の32%しか生存していなかったことからも明らかである。それに対しベイト剤は、ハリガネムシを忌避させることはなく、餌として食べさせることにより、確実に死に至らしめている。そのため、ハリガネムシ密度は低下し、株出し時の全地下芽子の約80%は食害されることなく萌芽茎を確保されたと考えられる。

| ページのトップへ |

6.環境への負荷

殺虫成分の種類や剤型が異なるので、少し乱暴な比較であるが、本試験で用いたベイト剤の殺虫有効成分は0.5%である。現行の農薬は5.0%の殺虫有効成分を持つものが多い。つまり、農薬を10アール当たり6kg使用した場合、ベイト剤の投入有効成分量は10アール当たり30gであるのに対し、現行の農薬では300gであり、ベイト剤の投入有効成分量は従来の1/10となる。そして何より効果が高いので、これまで生育期に行われた乳剤かん注も省略できる可能性があり、さとうきび栽培における農薬全体の投入量を低減できると考えられる。

| ページのトップへ |

7.今後の展開

ベイト剤を用いたハリガネムシ防除の実証例は世界的に見ても初めての試みである。今回の試験でベイト剤を用いることにより、ハリガネムシ多発地帯では不可能であった株出し不萌芽の回避を実現できた。今後さとうきび栽培において、ハリガネムシが原因となっている不発芽や株出し不萌芽の解消に大きく寄与することが期待される。そして、さまざまな殺虫成分を用いたベイト剤が開発されることも期待している。さらに今後の展開としては、ハリガネムシの発生源であるさとうきび畑、そしてもう一つの発生源であるススキ原を含め、ハリガネムシを根絶に近い密度に下げる防除の取り組みとして、現在、南大東島においてオキナワカンシャクシコメツキ成虫を対象に「交信かく乱法による防除」が大規模に試みられている。これは、性フェロモンを用いて、成虫を対象にした防除であり成果を上げている。これらを宮古島で実施するには、まず、ハリガネムシの密度を交信かく乱法が効果を発揮する密度まで下げなければならない(抑圧防除)。ベイト剤を用いることで、ハリガネムシの密度を下げることができれば、宮古島においても株出しの推進が可能となり、増産に結びつく上、上記のような成虫に対象とした交信かく乱法による防除の試みなど、新たな展開が期待される。

| ページのトップへ |

参考文献

1.新垣則雄、2001.南大東島におけるハリガネムシの交信かく乱法による防除.農畜産業振興機構.砂糖類情報.

2.太郎良和彦ら、2007.Fipronilベイト剤を用いたサトウキビ害虫ハリガネムシの防除.応動昆51(印刷中).