ホーム > 砂糖 > 生産現場の優良事例など さとうきび生産関係 > サンゴの島々の窒素循環〜持続的栽培に向けたさとうきび施肥管理〜

最終更新日:2010年3月6日

1.はじめに

作物の生育に欠かせない元素の数は通常16とされ、そのうち窒素(N)はリン(P)、カリウム(K)と並ぶ三大栄養素のひとつで、土壌から得る栄養としては、最も多くを必要とします。窒素は生命に重要な物質であるタンパク質をつくるのに、なくてはならない元素です。したがって、窒素肥料の施肥量や施肥方法は、作物の生育や収穫量を左右する大きな鍵となります。

このようにすべての生命にとても大切な窒素は、今からわずか100年ほど前までは、主として、マメ科植物と共生する根粒菌など、特殊な生物のはたらき(空中窒素固定)により植物や土壌に供給され、それがめぐりめぐって人間の栄養にもなっていました。しかし、この窒素供給は主に微生物によるはたらきですから、農地や人間に供給される窒素の量はそれほど大量ではなく、作物の生産量にも限界があったわけです。そこで、より多くの窒素栄養を農地に供給するということが、永年の人類の夢であったのです。

その夢が20世紀初頭に実現されました。当時開発された手法(ハーバー・ボッシュ法)により、大気中の窒素ガス(N2)を原料として、アンモニア(NH3)を工業生産することに成功したのです。アンモニアは窒素を含む化合物で、作物の肥料となります。またこの合成に用いられる原料は、地球大気の約78%を占める窒素ガスですから、いわば無尽蔵です。

この画期的な手法の開発により、それまで硝石などの鉱物に依存していた窒素肥料の生産量が飛躍的に増加し、これによる作物生産量の向上が、20世紀において世界人口を4倍増させる原動力となりました。しかしながら一方では、大量に生産される肥料に含まれる窒素の多くは結果的に、地下水、河川、湖沼、海などの水域に放出されることとなり、このことが現在、さまざまな害を引き起こす原因ともなっています(SMIL、1997)。そのひとつの例が、硝酸態窒素(硝酸塩)による地下水汚染です。

作物の生産性を高めようとするあまり、過剰な、あるいは不適切な時期に化学肥料を施用する、または、牛や豚などの家畜が排せつする糞尿が、たい肥などとして、当該地域の農地で還元利用できる量を超過するような場合、肥料に由来する硝酸態窒素が農地から地下水や河川に流出し、飲料水質の悪化と共に、これらが注ぐ湖沼や湾の富栄養化問題をもたらしています。これらの問題は、集約的な農業が展開される、例えば米国のコーンベルトや西ヨーロッパ各地において1970年代より発生してきているほか、わが国においてもほぼ同時期から各地の農業地域で引き起こされており(環境庁、1993;熊澤、1999)、近年ではいくつかの途上国を含め、世界的な規模で報告されています(PAYAL、2001)。

そしてこのような問題は、サンゴの海が広がる美しい南西諸島、沖縄の島々でも発生してきています。実はこの問題は、サンゴの島だから起きてしまっているという側面もあります。ここではその理由を示すと共に、まずサンゴの島々では地下水がどのように貯水されるのかを説明し、この地域の基幹作物であるさとうきび栽培との関係や地下水の水質を保全するための方策などについて、沖縄県宮古島を主な事例として報告します。

なお本稿は、特に文中指示がない場合、中西編著(2002)および中西(2008)を全体的な参考文献としています。

2.サンゴの島々の地下水システム

南西諸島は199の島々で構成されますが(うち161島が沖縄県)、その島々は地形・地質により、表1に示すように「高島」と「低島」に二大別する(目崎、1988)ことがあります。この分類において、高島とは、比較的古い地質と、山地や起伏の大きな地形を有する島々で、その代表例として、沖縄島と石垣島の中・北部、西表島、奄美大島、徳之島が挙げられます。これらの島嶼では山地があるため、河川が発達しやすく、飲料水などの用水は河川水から得ることができます。

表1 南西諸島の分類

|

|

出典:目崎(1988)を一部改変。

|

一方、低島とは、隆起サンゴ石灰岩を主体とする琉球石灰岩を表層地質とし、標高が低く平坦で起伏の小さな地形を有する島々で、いわば「サンゴでできた島」です。これらの島々では、地形が低平で、表層地質の琉球石灰岩の透水性が高いため、河川が発達しにくい状況にあります。しかしながら、次に示すように、地質条件によっては豊かな地下水が存在します。南西諸島の低島における地下水系の発達は、以下の3つのタイプに分類されます。

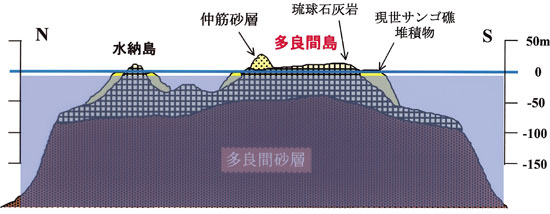

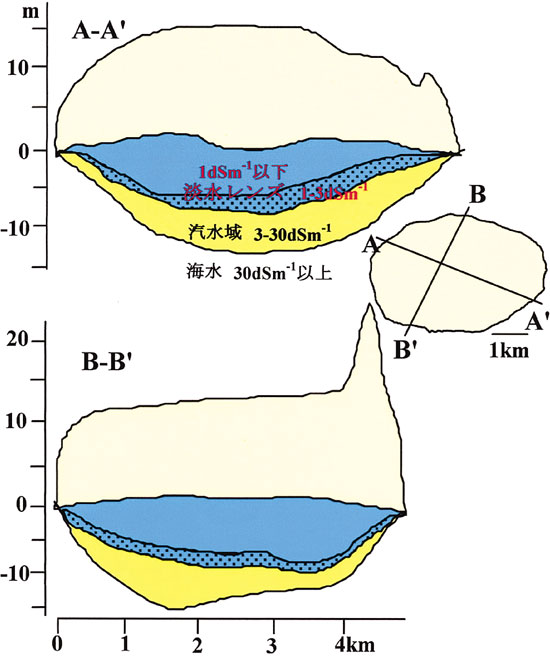

第1タイプは、表層地質が石灰岩で、地質基盤は透水性の高い砂層などである場合です。この代表例が多良間島、伊良部島、南・北大東島で、これらのうち多良間島の地下水システムを図1と図2に示しました。多良間島では、地表を覆う琉球石灰岩層と、その下にある砂層が、共にとても水を透しやすい性質のため、海水位以下の部分には島の周囲から海水が地下全域的に浸入しています(図1)。一方、地表から地下浸透した雨水(淡水)は、この浸入した海水よりも比重がわずかながら軽いため、海水部の上に浮かんだような状態、いわゆる「淡水レンズ」という形態(図2)で、地下水が貯水されます(古川、1981)。

|

資料:木崎甲子郎編、琉球弧の地質誌、沖縄タイムス社、1985。

|

図1 多良間島の地質断面模式図

|

|

資料:沖縄総合事務局八重山宮古総合農業開発調査事務所、1990。

|

図2 多良間島の淡水レンズ

|

第2タイプは、島の中央部分には、水を透しにくい地質基盤となる古期岩や火山岩があるものの、その周囲を石灰岩が取り囲んでいる島々です。この場合、島の周囲の石灰岩部分に第1タイプと同様に地下水が貯えられます。伊江島、竹富島、波照間島、沖永良部島、与論島ではこのしくみにより地下水が貯まります。

第3タイプは基盤岩の上に琉球石灰岩が横たわっている場合で、宮古島、与那国島、沖縄島と石垣島の南部、喜界島などがその例です。これらのうち宮古島や喜界島、沖縄島南部には、島尻層群と呼ばれる地質が地質基盤として存在しています。この地質は、中新世末から新生代第四紀初めにたい積し、半固結〜固結した灰色〜青灰色を呈する泥岩を主に、砂岩、凝灰岩をはさむ地層で、層厚は厚い場所で2000メートル以上に達します(古川、前掲)。島尻層群は通常、琉球石灰岩とは反対に透水性がきわめて低いので、地下に浸み込んだ雨水は、この泥岩層に行く手を遮られ、その上に位置する石灰岩の大小さまざまな穴ぼこの中に貯水され、これが地下水となります。

地下水はこの第3タイプで最も豊かに貯えられますが、その豊かさは、水を透しにくい島尻層群泥岩が、孔隙が多く貯水層となる石灰岩の下に厚く横たわっているおかげです。

このシステムにより地下水が貯えられる島々の代表が宮古島で、その水理地質断面のイメージを図3に示しました。宮古島は海底で発達したサンゴ礁が第四紀に隆起してできた島ですが、隆起した際に、いくつかの断層が形成されました。この断層により、同図下の中央部分に示したように、島の地下の一部はV字谷状に仕切られ、地下水を貯水する格好の場所となっています。同時に、他の区域と遮断された独立性の高い地下水流域は、本稿で主題とする地下水汚染問題における因果関係や、物質の動態や収支を検討する上でも格好の場所となっています。

隆起サンゴ石灰岩により形成された島々では、河川が発達しにくいのですが、このように宮古島などでは、地下水が豊かに貯まるしくみを備えており、水道水をはじめとする水全般をこのような地下水に依存しています。宮古島では、降水量の約4割が地下に浸透すると考えられており、島全域での降水の地下浸透水量は、単純計算で年に約1億3000万トンにもなります(年降水量を1975〜2005年宮古島地方気象台調べの平均値2019mmとした場合)。この地下水は、最終的に島の周囲で常時湧き出しているので、そのすべてを使えるわけではありませんが、その総量は、島民1人1年当たり約2800トンに相当します。

|

図3 宮古島の水理地質と地下水システム(イメージ図)

|

3.サンゴの島の地下水は汚されやすい

隆起サンゴ石灰岩で形成された島々(低島)の中には、地下水が貯水される島があり、宮古島はとりわけその量に恵まれています。しかしながらその水質に対しては、次のような理由から、常に監視する姿勢が必要になります。

宮古島のような低島では、地形が平坦であるため、全域的に土地開発が進展しており、地表の大半は農地や宅地、事業所などに利用されています。一方、これらの地表面は同時に地下水の集水域でもあることから、地下水の水質は、土地利用の状況や生活排水の処理状況などの生活様態に直接的に左右されることになります。

その関係を図4に示しました。同図の上は、人間の生活する後背に山地がある地域のイメージ図です。この場合には、山岳地域に降る雨が河川や地下水を通じて流れ下り、生活場所では比較的清浄な水を利用することができます。他方、下図は宮古島など低島の場合で、低島では地形が平坦であるため河川は形成されず、土地開発が全域的に進展しているため、地下水水質は人為的に汚されやすいことを示しています。

|

図4 地形と地下水負荷との関係

|

事実、宮古島などの低島の平地の多くは、さとうきび、花卉・野菜・果樹園芸や畜産業に利用される主要な集約的農業地帯となっているため、地下水は、とりわけ営農に起因する物質による負荷を受けやすくなっています。その代表例が農業に起因する硝酸態窒素による地下水汚染で、本稿の冒頭に「この問題は、サンゴの島だから起きてしまっている」という理由がここにあります。

さらに、宮古島のような地域では、次のようなしくみから、地下水は農業に由来する硝酸態窒素による負荷を受けやすくなっています(図5参照)。まず、たい肥や家畜糞尿に含まれる有機態窒素は、農地に施用された後、高温多湿な海洋性亜熱帯気候下において、微生物による無機化が短期間で進行します。このように生成された、あるいは化学肥料に含まれるアンモニウムイオン(NH4+)は、台地上に発達した好気的な土壌中で速やかに硝酸化成作用を受け、硝酸イオン(NO3-)に変化します。硝酸イオンは陰イオンで、陰イオンは土壌の有するマイナスの電気的な力と反発して、土壌に保持されにくいという性質があります。加えて、多くの低島の農地土壌は土層が浅く(大半は30〜60センチ程度)、かつ水を透しやすい性質であるため、土壌中の硝酸イオンは容易に雨に流され、地下水にまで到達しやすいわけです。

|

図5 (高透水性地質 +低平な地形+浅薄土壌+集約的農業+高温多雨)条件は硝酸態窒素による地下水汚染を引き起こし易い

|

4.宮古島の地下水硝酸態窒素濃度の推移

宮古島のような島々では農業が主産業なのですが、作物栽培における施肥や家畜糞尿の処理・還元利用が不適切であると、上述のように、生活や農業に重要で、唯一の淡水資源である地下水を汚染してしまう危険を常にはらんでいます。事実、宮古島では近年、地下水の硝酸態窒素濃度が急増しました。図6はその濃度推移を示したグラフです。図中、1966年の値は、当時の琉球政府により島の全域的な21地点を対象に測定された結果で、丸は平均値、棒は最大と最低値を示しています。また近年の数値は、1989年以降、毎月継続的に測定されてきた全域的な13地点の年総平均値を丸で、地点別の最大平均値と最低平均値を棒で示しています。

このグラフが示すように、宮古島の地下水硝酸態窒素濃度は、1966年の平均1.95mgL-1から、四半世紀の間に4倍に急上昇しました。またその間の上昇傾向が持続されると、赤い点線で示したように、2000年あたりには基準値(水道法と環境基本法)の10mgL-1を超える勢いであったことがわかります。もし基準値を超過すると、宮古島の水道原水としての安全性を確保するため、浄化処理をする必要が生じます。

このような事態を受け、宮古島ではその状況改善のために、行政主導の「宮古島地下水水質保全対策協議会」が1988年に組織され、翌年4月から宮古島の全域的な地下水水質モニタリングと共に、硝酸態窒素の負荷源を明らかにする作業の一環として、化学肥料の使用や、生活・事業所排水の処理状況などの実態調査を開始しました。同様の活動が現在まで継続され、その成果は毎年、調査報告書(宮古島地下水水質保全対策協議会、1990―2009)として公表され、地下水保全に関する住民の啓発に大きく寄与してきています。協議会発足以降、図6に示したように、宮古島の地下水の硝酸態窒素濃度は、幸い減少傾向にあります(しかし、隣島の伊良部島や多良間島、また沖縄本島南部など、宮古島同様の自然・社会状況にある地域では、未だにその濃度は高いレベルにあります)。

|

図6 宮古島の地下水硝酸態窒素濃度の推移

|

協議会活動のもたらした重要な成果のひとつは、地下水への硝酸態窒素の負荷源を詳しく調べた結果、地下水に硝酸態窒素の負荷を及ぼす最大の起源は肥料であることを明らかにしたことです。それまでは、下水道整備が遅れ、生活排水のほとんどが地下浸透処理されている状況であるなか、地下水に負荷される硝酸態窒素の最大の起源は生活排水である考えられていたのです。もちろん市街地では生活排水が最大の起源であることは間違いないのですが、島全体としてみた場合、最大の起源は肥料であり、次節で詳述するように、とりわけ宮古島の基幹作物であるさとうきびに施される化学肥料が問題であることがわかりました。

5.さとうきび栽培と地下水窒素汚染問題との関係

南西諸島では、多くの歌詞にもあるように、畑の主役はさとうきびで、沖縄県では総耕地面積3万100ヘクタールの3割強(12万659ヘクタール)に栽培されています。なかでも宮古島は主要な栽培地域で、県全体の栽培面積の約3割、生産量の4割弱、島全面積の約1/4を占めています(沖縄県、2008)。また南西諸島におけるさとうきびの栽培型には春植え、夏植え、株出し、の3タイプがありますが、宮古島での栽培型は夏植えが9割強を占めることから、夏植えさとうきび栽培における施肥実態と地下水窒素負荷との関係を、栽培農家へのアンケート調査を通じ検討しました(中西、2001)。

その結果、まず窒素施肥量に関しては、図7に示すように、農家によってばらつきがありましたが、平均すると1作10アール当り20.3キログラムで、沖縄県の指針値(24キログラム)と比較しても少ないほどで、問題のないことがわかりました。

|

注1:調査は1998年10月に沖縄県宮古島の農家45件を対象に行い、有効回答は40であった。

2:回答における最高は10.8、最低は35.7、平均値は20.7kgであった。なお県指針値は24kg。 |

図7 夏植えさとうきびへの施肥窒素量に関する調査結果(中西、2001)

|

ところが意外であったのは、図8に示したさとうきびへの施肥時期に関する回答結果です。夏植えさとうきびの栽培期間は約1年半と長期にわたるのですが、回答結果によると、実際には栽培初期の8〜12月頃に短期集中していることがわかりました。また、回答された肥料の種類を集計すると、使用される肥料は速効性の化学肥料がその大半であることが判明しました。

|

図8 夏植えさとうきびの施肥時期に関する調査結果(中西、2001)

|

一方このような施肥実態に対し、夏植えさとうきびが最も多くの窒素を吸収・利用するのは、図9に示したように、植え付けから10か月ほど経った梅雨から初夏にかけての時期です。この施肥実態を人間にたとえると、一生分の「日持ち」のしない食料を「少年期」のみに与えられるだけで、最も生育の旺盛な「青年期」には栄養不足になるということになります。他方、「少年期」の過剰な養分は、そのすべてを吸収・利用しきれないので、残りの部分が雨に流され浸透して、地下水を汚染することが容易に推測されます。

|

図9 夏植えさとうきびの窒素吸収パターンと実際の施肥時期

|

注:窒素の吸収パターンは、伊東、1966のデータ(宮里清松、サトウキビとその栽培、1986所収)によった。

|

この推測を裏付けたのが図10に示した調査結果です。このグラフは、宮古島の農業地域の近くで湧き出す地下水を毎週1回採水して、これに含まれる硝酸態窒素濃度を約5年間にわたり計測した結果を示しています。濃度は、長期的には減少傾向にあるものの、図中、赤い曲線で示したように、毎年同様の季節的な変動を示しており、毎年8〜10月頃を境に下降から上昇傾向に転じています。この時期は、夏植えさとうきびが植え付けられ、化学肥料の施肥が開始される時期とちょうど一致しています。また図11は、宮古島と同様、さとうきび栽培の盛んな鹿児島県喜界島の農業地域の某所において、月1回採水された地下水に含まれた硝酸態窒素濃度の長期的な推移を示したグラフですが、ここでも図10と同様の季節的な変化が明瞭に示されています。

|

図10 宮古島の某湧水における硝酸態窒素濃度の推移(中西、2001)

|

|

図11 喜界島の某地点における地下水硝酸態窒素濃度の推移

|

これら2つの調査結果は、上述したように、夏植えさとうきびの栽培初期の短期間に集中して速効性の化学肥料を施すことは、さとうきびの生育にとって不適切で不合理であり、その多くがさとうきびに利用されず、地下水に即時的に負荷を与えていることを証明しています。

6.求められる施肥・肥培管理

以上のことから、宮古島のように平坦な隆起サンゴ石灰岩で形成された低平な島々において、さとうきび栽培を主体とする農業が広く展開されており、しかも宮古島同様の施肥が行われている地域では、さとうきびへ施肥される化学肥料が地下水に大きな負荷を与えているものと考えられます。このような負荷を低減させるには、まずさとうきびの施肥・肥培管理を改善する必要があります。このことは裏返しに言えば、価格が高騰する化学肥料を無駄にせず、さとうきびの生産性を向上させる方策でもあるわけです。その方策には、いくつかの要点があります。

第1の要点は、さとうきびの生育パターンに即した施肥方法に改善することです。これには2つの方法(選択肢)が考えられます。そのひとつは従来使用されてきた速効性肥料から、さとうきび栽培用に既に開発されている緩効性肥料に切り替えることです。化学肥料は、成分溶出のそれぞれのパターンにより、いくつかのタイプに分けられます。それらのうち緩効性肥料は図12の緑色線で示したように、比較的ゆっくりと、長時間にわたり肥料効果が持続するタイプです。

|

図12 肥料の種類による成分溶出パターンの違い

|

図9で示した夏植えさとうきびの窒素吸収パターンは、図12中のシグモイドタイプの溶出パターンとよく似ています。このことから、シグモイドタイプの緩効性肥料は、夏植えさとうきびの植え付け時のみに施すのに適していると考えられ、実際に「植え付け施肥一発型」の緩効性肥料が販売されています。

しかし、夏植えさとうきびに「一発型」の緩効性肥料を用いる際には、気をつけなければならないことがあります。それは、一般に販売されている緩効性肥料の中には、緩効性の処理をしていない速効性肥料も含まれていて、その比率は肥料銘柄によって異なるということです。ちなみに緩効性処理の比率が高いと、価格も高くなります。

仮に、さとうきびの芽も根も出ていない植え付け時に大量の速効性肥料を含む緩効性肥料を一度に施用すると、やはり過剰な施肥をしてしまうことになり、余剰部分は地下に流されかねません。したがって、緩効性肥料を施肥する時期は、夏植えさとうきびの発芽と発根が出そろい、分げつが旺盛になる頃、すなわち平均培土の際が最も適当と考えます。他方、植え付け時に速効性肥料を施すのは無駄で、かえって地下水汚染の原因となります。次にも示しますが、植え付け前に緑肥かたい肥を施すことを推奨します。

施肥方法改善の2つめは、従来の速効性肥料を今後も使うのであれば、さとうきびの栄養吸収・利用効率を十分考慮した施肥方法に転換することで、具体的には、次の3つの要点があります。

①植え付け時には化学肥料を施肥しないで、あらかじめ元肥として緑肥かたい肥を施す。

②速効性化学肥料を施肥する配分としては、平均培土の時に施す1回目の量は、高培土の時に施す2回目の量より少なくする。

③2回目の施肥の時期(通常、高培土の時期)をさとうきびの収穫期(製糖期)の後、すなわち3〜4月頃に行う。

ところで、さとうきび栽培農家の話を聞く時にたびたび疑問に思うのは、夏植えさとうきびの栽培初期における地上部の生長と葉色についての誤解です。栽培初期、つまり栽培初年の夏から冬にかけて、窒素肥料を多く施用すると、もちろん地上部はよく育ち、また葉は青々とします。これを農家は、「肥料(特に窒素肥料)が良く効いて、良い傾向だ」と判断しがちですが、実はこのような状態は、どちらかというと徒長株の症状です。

ここで問題としたいのは、地下部(根)の状態です。上述した状況では、根は深く広く張らずに、浅く浮いているような状態になるものと考えられます。そうすると、このような株の生育は、はじめは良く見えるのですが、干ばつや風害に弱い株となり、栽培初期は低栄養(窒素)状態で、地上部が「がっちり」と育ち、根を深く張った株に、やがて生長を追い抜かれることになります。このような意味からしても、生育初期よりも、中・後期に施肥時期の重点を置いたほうが適切です。

第2の要点は、潅がいとの関係です。宮古島のような低島は、地表水が極めて少ないため、従来、農業用水に不自由してきました。ところが近年、宮古島をはじめいくつかの低島地域では、地下水をより有効に貯水する地下ダムが建設されたことにより、地下水の潅がい利用が普及しつつあります。地下ダム建設と潅がい整備は、それまで天水依存であった当地の農業にとって画期的な進展であったわけです。しかし他方、潅がいの普及は、地下水水質保全にとってはいわば「諸刃の剣」となります。すなわち、潅がいの方法によっては、地下水水質は良くも悪くもなる可能性があります。

その関係を図13に示しました。図中左で示したように、適切な時期(作物が最も生育旺盛な時期)に適切な量の施肥を、適切な量〔地下浸透水(重力水)を発生させない量〕の潅がいと共に行えば、作物による肥料栄養の利用率は高まる一方、地下への肥料成分の地下浸透量は減少すると考えられます。他方、右図に示したように、地下への浸透水(重力水)が発生するような過剰な潅がいをすると、その水に溶かされた土壌中の作物栄養は地下に流され易くなります。特に速効性の化学肥料を施用した直後にこのような潅がいを行うと、せっかくの肥料成分は作物に利用されずに、無駄に地下に流され、地下水を汚染することになり、また農家は、地下に流された肥料分を補うため、さらに多く肥料を施肥する必要が生じます。

|

図13 潅がいと肥料栄養との関係(中西、1998を一部改変)

|

第3の要点は、さとうきび栽培における栄養循環です。そのキーワードは、糖蜜、窒素固定、海塩由来養分です。まず糖蜜については、製糖工場でのショ糖の生成過程において、いわば廃棄物として生じますが、この糖蜜を栽培農地に積極的に還元することを推奨します。糖蜜には図14に示したように、多種の栄養成分が含まれ、その多くは栽培農地土壌に由来します。したがって、これを農地還元することは、さとうきびの持続的生産において実に合理であるわけです。

|

図14 サトウキビ栽培における成分フロー

|

他方、近年、さとうきびは窒素固定能を有する内生細菌と共生していることが明らかになっています(Yoneyama et al.,1997;ASIS et al.,2002)。つまり、マメ科植物と共生する根粒菌とは少しタイプは違うのですが、さとうきびの植物体中においても、細菌により大気の窒素が固定されて、窒素栄養が自然に供給されているという事実が明らかになったわけです。したがって、さとうきびの生産性の向上や、肥料由来の地下水への硝酸態窒素の負荷量を低減させるために、この固定窒素の存在を考慮に入れた、窒素施肥の新しい方法を今後検討する必要があります。

表2 海水中植物必須元素の濃度(μgL-1)

|

|

資料:半谷監修、大竹編「日本環境図譜」(1987)から抜粋、作成した。

|

さらに窒素以外の栄養の話に飛びますが、筆者は海由来の成分もさとうきび畑に天然供給されていて、その量は無視できないのでは、という視点を持っています。宮古島をはじめ南西諸島は周知のとおり台風の常襲地域で、台風はさとうきびなどの作物に塩害をたびたび引き起こします。その塩は当然海水に由来するわけですが、海水にはNaCl(食塩の成分)の他にも多種多量の成分が含まれていて、表2に示すように、そのうちのいくつかは作物の必須栄養です。とりわけマグネシウムやカルシウム、カリウムは高い濃度で含まれていて、台風などの際には、これらの栄養も同時に農地に供給されていることになります。目下、この実態に関して、どれくらいの量がもたらされているのかを調査中ですが、このような視点を含めた施肥設計(特にカリウムについて)も今後必要ではないでしょうか。

7.まとめ

わが国におけるさとうきびの主産地となっている宮古島をはじめとする南西諸島の低島(隆起サンゴ石灰岩で形成された島や地域)は、次のような特徴を有しています。

①地形が平坦であるため、土地開発が進展し、その多くが農地として利用されている。

②地下水系が発達している場合が多い。

③地下水は地表からの物質による負荷を受けやすく、事実、主に農業由来の硝酸態窒素による負荷が進展している。

そしてこのような硝酸態窒素による負荷は、さとうきび産地ではおおむね、その生長に対し不適切な時期に施肥が行われていることが主な原因となっています。そこで、さとうきび栽培を環境(地下水)保全的かつ持続的に行うためには、次のような点に留意する必要があると考えられます。

①さとうきびの生長に応じた施肥を行うこと。すなわち、生育が旺盛な時期に肥料成分が吸収・利用されるように、緩効性肥料を利用する、あるいは速効性肥料を使用するとしても施肥時期をより後期に移動させる。また植え付け時に化学肥料を施肥するのは不合理で、事前に元肥として緑肥かたい肥をすき込んでおく。

②潅がいが導入された地域においては、適切な潅がい、すなわち浸透水(重力水)を発生させず、肥料成分や土壌栄養を地下に流さない潅がいを行う。

③さとうきび栽培において、栄養循環を重視した施肥・肥培管理方法を構築する。例えば、製糖工場から排出される糖蜜の農地還元利用、さとうきびの内生菌による窒素固定を考慮した施肥窒素技術を開発することなどが今後の課題として挙げられる。

引用・参考文献

- ASIS,C.A.Jr.,KUBOTA,M.,ARIMA,Y.,OHWAKI,Y.,YONEYAMA,T.,HAYASHI,N.,NAKANISHI,Y.and AKAO,S.(2002):Estimation of the Nitrogen Fixation by Sugarcane Cultivar NiF―8 Using 15N Dilution and Natural 15N Abundance Techniques.Soil Sci.and Plant Nutr.48,283―285.

- 古川博恭(1981)九州・沖縄の地下水.九州大学出版会,福岡,pp391

- 環境庁(1993)硝酸性窒素による地下水汚染対策ハンドブック.公害研究対策センター,p5―37

- 熊澤喜久雄(1999)地下水の硝酸態窒素汚染の現況.日本土壌肥料学雑誌 70,207―213

- 目崎茂和(1988)南東の地形−沖縄の風景を読む.沖縄出版,浦添,p4―5

- 宮古島地下水水質保全対策協議会(1990―2009)宮古島地下水水質保全調査報告書平成2年度―平成19年度(全16冊).宮古島市

- 中西康博(1998)畑地かんがいと地下水環境の関係.畑地農業 472,7―13

- 中西康博(2001)沖縄県宮古島におけるサトウキビの施肥実態と地下水窒素濃度との関係.日本土壌肥料学雑誌 72,499―504

- 中西康博編著(2002)サンゴの島の地下水保全―「水危機の世紀」を迎えて.宮古島地下水水質保全対策協議会,pp182

- 中西康博(2008)南西諸島の石灰岩島嶼における耕種農業と家畜飼育起源の硝酸態窒素による地下水汚染.日本草地学会誌54―3,280―285

- 沖縄県(2008)宮古の農業.pp92

- PAYAL SAMPAT(2000)Deep Trouble:The Hidden Threat of Groundwater Pollution. Worldwatch Paper 154,pp55.

- SMIL V.(1997)Global population and the nitrogen cycle. Sci Ame. July 1997,76―81

- YONEYAMA,T.,MURAOKA,T.,KIM,T.H.,DECANAY,E.V.and NAKANISHI,Y.(1997):The natural 15N abundance of sugarcane and neighbouring plants in Brazil,the Philippines and Miyako(Japan).Plant and Soil 189,239―244

| ページのトップへ |