今では、ヨーロッパの料理では、最もポピュラーな野菜であると同時に、煮込みなどの調味料としても、圧倒的に使われているトマトも、当初は偏見があって、なかなか食用にされることはなかった。トマトは、「愛のリンゴ」として観賞用植物としては珍重されていたものの、それを食用にするのはユダヤ人だけだというのが通説で、18世紀中は普及しなかった。むろん、ユダヤ人だけがこれを食するというのは、ヨーロッパに特有の差別意識が生んだ風説にすぎない。

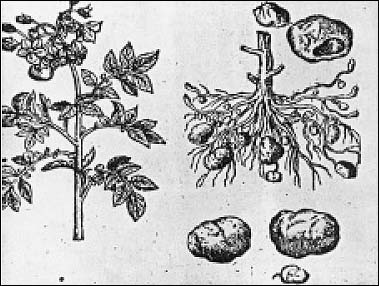

「コロンブスの交換」、つまり大航海時代以降に、ヨーロッパとアメリカの交流によってアメリカからもたらされた食品のうち、じゃがいもに対してもまた、茶やチョコレート同様に一部では強い反対がみられた。ただし、じゃがいもが嫌われた理由は、それが茶のような「上流人」のステイタス・シンボルではなくて、貧民の食品だということにあった。耕地の単位面積当たりで取れるカロリーが圧倒的に高いことから、産業革命時代の多くの栄養学者が、じゃがいもを称揚した。しかし、一般に貧しい北部の労働者階級から普及し始めたこの食品には、南部のロンドン周辺の民衆には、砂糖入り紅茶とパンの朝食、つまり「イギリス風朝食」ほどには魅力がなかった。じゃがいもにまつわりつく、貧困者のイメージを嫌った彼らは、カロリー当たりの価格が明らかに高いのに、砂糖や紅茶を好んだのである。貧民の「護民官」とよばれたコベットは、じゃがいもは「従属のしるし」だとして、「こんなものを食べている限り、貧民の解放はありえない」と断定した。

ちなみに、近世ヨーロッパにおける外来食品で、じゃがいもとともに下層民の食べものとして、例外的に下から普及した食品としては、米がある。米についても、「有害」とする意見はほとんどなかったが、まともな人間の食品とはみなされなかった。18世紀のイギリスでは、ライス・プディングは、主に救貧院や監獄で提供される食品であった。

こうして、食品によって、多少事情は違っていたにしても、外来の食品は、そのほとんどがエキゾティックな、ステイタス・シンボルとして大歓迎されたものの、その一方で、必ず強烈な批判をもまき起こしたものである。しかし、奇妙なことに、砂糖に関しては、このような非難はいっさいなかったのである。

とすれば、砂糖にはなぜ批判がなかったのだろうか。このことには、おそらく歴史的な背景があったものと思われる。ヨーロッパ人にとって砂糖は、中世から多少は知られており、近世になって突然ヨーロッパにもたらされた煙草や茶やじゃがいもほどには、新奇な食品ではなかったことも一因であるかもしれない。

しかし、決定的な原因は、砂糖には早くから大神学者によるお墨付きが与えられていたことにあった。トマス・アクィナスといえば、『神学大全』を著した中世ヨーロッパ最高のキリスト教神学者であるが、彼の周辺で、砂糖を巡る論争が生じていた。当時の砂糖は、もとより大変な貴重品で、ひたすら薬品として用いられていたに過ぎないが、それにしても砂糖は食品の一種なのかどうかということが、論争の焦点であった。

というのは、キリスト教には断食の期間があったからである。断食は、イスラム教徒のラマダンだけの専売特許ではないのである。そもそも英語の「朝食」(breakfast)というのも、「断食」(fast)を破る(break)という意味である。前夜の夜食以来、一晩の「断食」を破るのが、朝食なのである。断食の宗教的習慣は、近世になっても生きていて、その間に肉を食べないために魚を食べるべきだというようなことも言われた。

ただし、断食といっても、終日何も食べないというのではないし、「食品」でないものをいくら口にしても、断食を違反にはならない。砂糖が食品でなければ、キリスト教の断食の日にそれを口にしても、戒律に違反するわけではない、ということである。トマス・アクィナス先生の主張は、まさにそのようなものであった。アクィナス先生が認めたものに、有毒なものがあるはずがない。こうして、「飲茶論争」に対応する「砂糖論争」はついぞみられず、おおかたのヨーロッパ人にとっては、事実上、近世の新食品であったうえ、その産地は圧倒的にカリブ海にあったにもかかわらず、砂糖はまったく批判をうけない「無垢な食品」となりえた。

その結果、砂糖は、万能の薬品であると同時に、食品としても、食品保存料としても、富裕な階層の人びとによって誇らしげに使われることになったのである。特に価格が急速に下がった。18世紀には、すでにしばしば触れた紅茶などの飲料にもちいる用法のほか、円錐形の砂糖の固まりをパイの皮に「まぶす」とか、レーズンに砂糖をかけて甘みをつけるとか、パイやタルトに砂糖をたっぷり入れるとか、プディングにも、砂糖漬けの飾り花を使うといった、さまざまな方法が考案された。

砂糖を使った甘いパンやケーキを焼くことは、本来は、出生、洗礼、結婚、埋葬など、人生の一大事に際してなされることであったが、次第に労働、レクレーション、休息、祈りなど、日常生活のさまざまな局面でなされるようになったのである。

パンやケーキよりはさらに「高級」であった砂糖漬け果実についても、すでに18世紀中頃の一書には、つぎのように説明されている。「花、種子、草の実、木の実、果実などを菓子屋が砂糖で覆い、『砂糖果実』などと名付けているものが無数にある。‥‥店頭で売られているもので最も一般的なのは、ウイキョウの実の菓子やコリアンダー(香菜)の砂糖漬けである」と。

もとより、万能薬とされ、「良い」食品とされた砂糖にも、何か病気の原因になるものがあるのではないかという疑念が、近世になると少しずつ出現する。壊血病や糖尿病、特に、虫歯との関係が、そうした議論の中心である。しかし、そのことについては、薬効の問題を含めて、稿をあらためて話題にしたい。

図 17世紀初めの図鑑に見る「じゃがいも」